本文来源:《经理人》杂志 |作者:本刊产业研究中心

科技为生产管理提供了全新的科学理论、方法和手段,即科技可以被劳动者所掌握,让其转化为劳动者的生产力,又可被物化为劳动工具和劳动对象,使其成为物质生产力,让众多生产要素凝聚成为一个有效的整体,从而为生产力进行更多、更深层次的赋能。

因此,有学者根据科技与生产力之间的作用机制,将科技与生产力的关系用数学方式建立联系。具体公式为:

生产力=科技×(劳动力+劳动工具+劳动对象)

其结果为,科技不仅仅能够直接转换为生产力,还在诸多生产要素中承担着重要的地位,即数学表现形式为乘积效应,表明科技已经成为当前生产力发展的决定性因素。

在中国,《中国制造2025》《“十四五”国家科学技术普及发展规划》《“十四五”国家信息化规划》等主要国家政策,其背后的底层逻辑均离不开科技的力量,可预见的是,各行业均有科技的身影。

然而,我们不断感受到了外部“冲击”。美国发动贸易战,被打压的中国实体企业累计已超过1000家,这些企业所在的领域主要为半导体、人工智能、医药科技。所谓的“科技无国界”已成过去。

为了扶持国内科技企业发展,我国于2018年设立了科创板,其目标是坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。

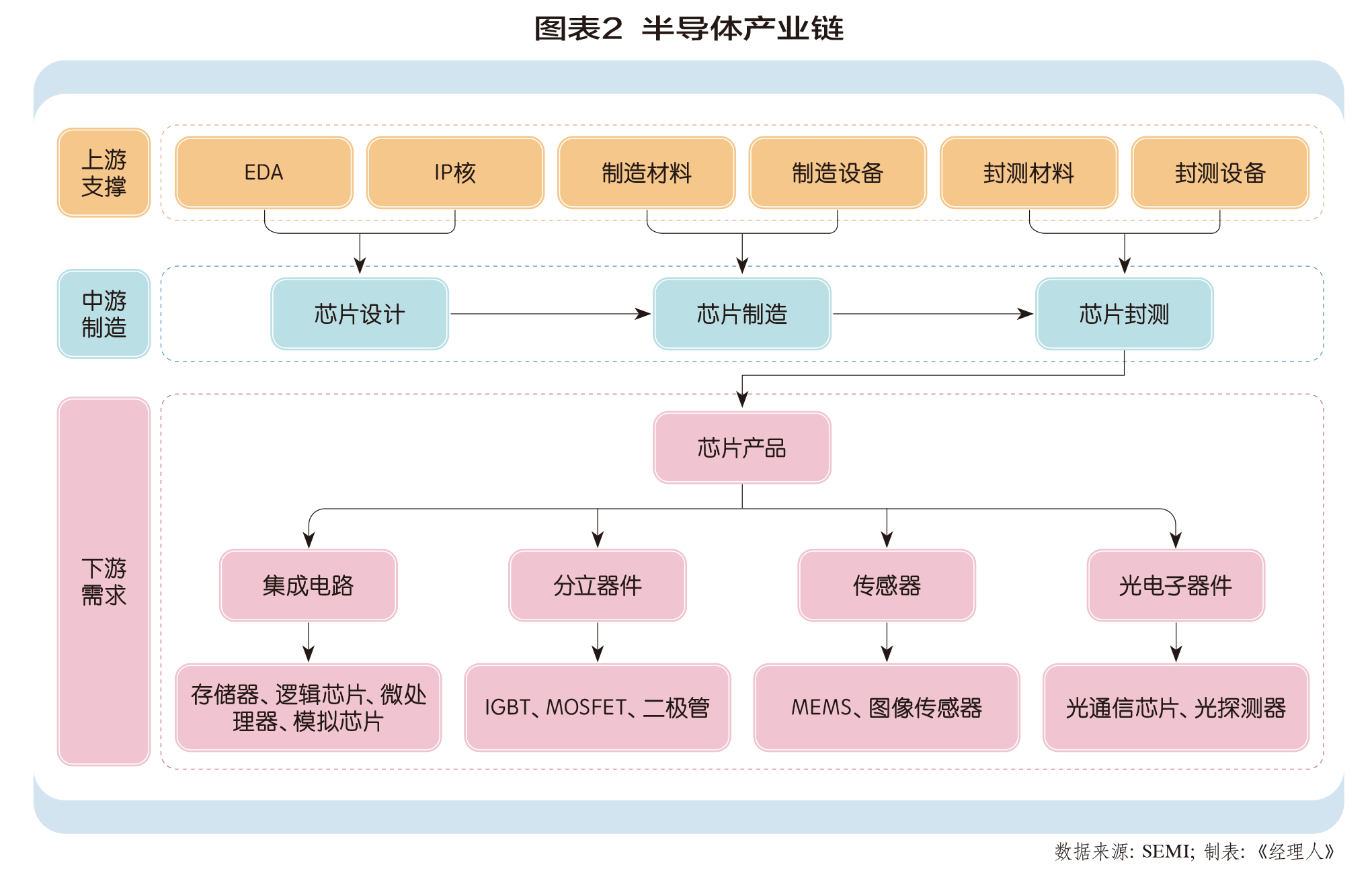

从经济数据层面分析,根据中国海关统计,2018-2020年期间,中国总出口金额分别为16.41万亿元、17.24万亿元、17.93万亿元,同比增长分别为7.1%、5.0%、4.0%,同比增速出现了逐步下滑情况,这其中包括宏观经济、疫情、贸易摩擦等诸多方面的影响。但是,关注点应该侧重在高科技含量、高附加值类出口产品上,这才是代表这场贸易战胜负的关键所在。(图表1)

具体来看,2019年,技术代表的机电产品出口10.06万亿元,增长4.1%。其中,太阳能电池、半导体器件、集成电路、金属加工机床、汽车整车等产品出口分别增长47.4%、24.2%、26.8%、14.8%和8.2%。高质量、高技术、高附加值产品出口实现了快速增长,换句话说,科技封锁影响有限,科技基本盘业务维持稳健向好趋势。

疫情期间,中国出口数据更是实现了跨越式增长,据中国海关统计,2021-2022年期间,中国总出口金额分别为21.43万亿元、23.63万亿元,同比增长分别为19.5%、10.3%,均实现了两位数增长,一改之前逐步下滑趋势。2022年“新三样”产品增长明显,其中,新能源汽车、锂电池、太阳能电池出口额分别为1635.6亿元、3426.6亿元、3085.2亿元,同比增长133.2%、86.7%、67.8%。强劲数据的背后是科技话语权的提升,近些年的封锁限制措施并未击垮科技基本盘业务,反而走出具有中国特色的道路,比如高附加值、高技术的新能源汽车、光伏产业链成为了新的科技领头羊。

如今,疫情过后经济全面复苏的2023年已接近尾声,据中国海关数据,2023年前三季度我国总出口17.60万亿元,同比增长0.6%,其中,机电产品出口10.26万亿元,同比增长3.3%,占出口总值的58.3%,较去年同期提升1.5个百分点。增长较为强劲的产品类别分别是汽车及其零配件、船舶、电工器材,同比增长分别为48.2%、26.8%、16.2%,货物贸易出口平稳运行、积极向好。那么,具体落地到科技类企业自身上,它们在即将结束的2023年里又交出了一份怎样的成绩单?

传统经济发展模式正受到新一轮科技革命冲击,数字化、智能化已经成为了当前发展模式的核心特征和增长动能,同样,“软件+终端”层面的场景落地也离不开硬件以及新型信息基础设施的支持。

因此,本刊将从芯片(硬件)、通信(新型信息基础设施)与计算机(软件+终端)三大板块出发,选取板块内核心A股上市公司进行分析,了解中国科技类企业发展的背后的是源于企业自身经营抑或是行业周期,同时,探讨中国科技类企业该如何进行高质量经济性发展?

底层核心框架“半导体芯片”

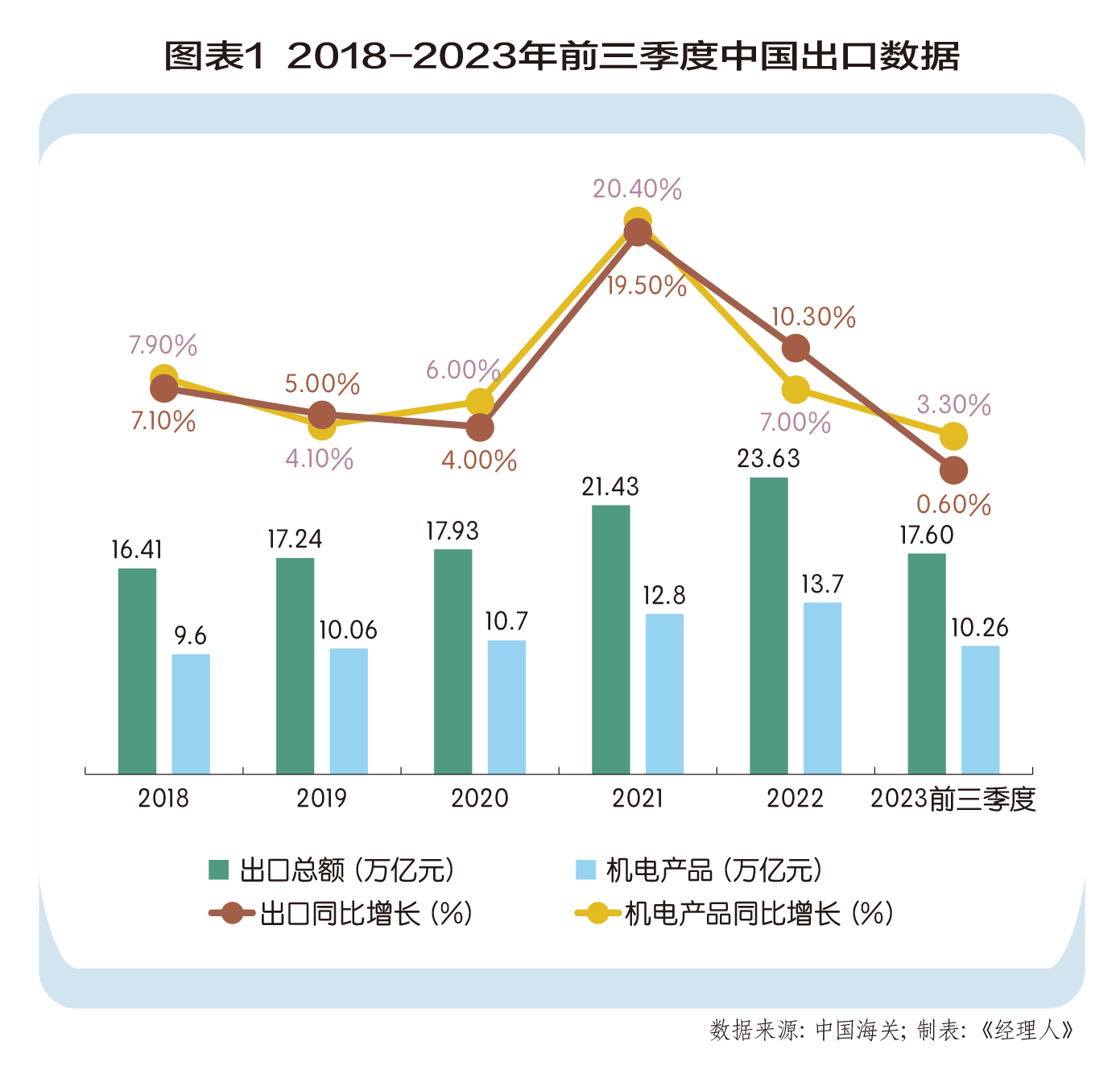

作为本轮摩擦的核心点,国内半导体产业有序健康、高质量发展是较为有力的反击武器。如图表2所示,半导体产业链可分为上游支撑、中游制造和下游产品三大环节,其中,上游支撑环节主要包括设计软件、半导体材料和设备,而时常提起被卡脖子的光刻机,便属于半导体上游核心设备领域;中游制造环节则主要包括芯片设计、晶圆代工和封装测试,该环节国内代表企业有中芯国际(688981.SH),此外,半导体中游制造企业的景气度往往能够衡量整个半导体产业链的景气度;下游需求环节则是各种各样的芯片成品被销往不同领域,比如通信、计算机、汽车电子、消费电子等领域,真正发挥科技作为第一生产力的影响力。

从半导体终端市场来看,根据美国半导体行业协会市场报告数据,2023年二季度全球半导体销售额总计1245亿美元,环比一季度的1195亿美元增长了4.7%,但是相比2022年二季度,销售额却同比下降了17.3%,半导体市场出现了明显的需求疲软现象。值得注意的是,亚太地区作为全球较大的区域半导体市场,彼时同样无法避免地受到需求疲软影响,而占据亚太市场55%、全球市场31%需求的中国,此刻也深受半导体行业低迷影响。

根据海关数据,2023年上半年中国共进口集成电路产品2277.7亿个,同比减少18.5%,上半年进口总额为1626.09亿美元,较去年同期减少22.4%。与此同时,今年上半年中国出口集成电路产品1275.8亿个,同比减少10%,出口总额为634.21亿美元,较去年同期减少17.7%。

整体来看,半导体产业出现了量价双降的趋势,产业链公司经营困境不言而喻。然而,产业整体上虽然充斥着不景气,但是却仍然出现了一些逆周期景气赛道,比如汽车电子芯片赛道、AI芯片赛道、国产加速替代赛道等等。为此,选取A股半导体产业链前二十名上市公司进行基本的财务数据分析,看看具备较高的盈利能力与造血能力的公司主要集中在哪个环节,其优势能否继续保持?其次,明显不具备经济效益的环节又集中在哪里,分析其背后的原因及未来能否改变当下困境?

根据申万二级行业分类对A股半导体上市企业进行汇总,按较新市值排名,前五的企业分别是中芯国际、海光信息(688041.SH)、北方华创(002371.SZ)、韦尔股份(603501.SH)、中微公司(688012.SH)。通过分析可以发现,五家企业虽然同处半导体产业,但是2023年前三季度的经营情况却出现了明显的差异,其中海光信息、北方华创、中微公司的业绩继续保持较快增速,而中芯国际与韦尔股份不管是营业收入、归母净利润,还是毛利率,均出现了明显下滑情况。经营情况的差异侧面也反映出各个细分赛道景气度有所不同,具体表现为:(图表3)

● 芯片设计环节盈利堪忧

世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测称,2023年全球半导体市场规模将同比减少10.3%,降至5150亿美元,此前曾发布预测2023年半导体市场规模仅同比减少4.1%,半导体行业景气度下行不单止发生在中国,而是表现为覆盖全球的周期式下行,较先波及的便是芯片设计赛道。

据统计,2023年前三季度国内半导体芯片设计板块收入同比下降7.5%,净利润同比下降77.5%,企业整体盈利能力大幅下降,其中,韦尔股份营业收入同比下降1.96%,归母净利润同比下降82.86%,毛利率同比下降11个百分点;华润微(688396.SH)营业收入同比下降1.33%,归母净利润同比下降48.66%,毛利率同比下降4个百分点;兆易创新(603986.SH)营业收入同比下降35.08%,归母净利润同比下降79.27%,毛利率同比下降14个百分点。

受宏观经济及疲软的终端市场需求影响,半导体芯片设计赛道内的企业在今年并未交出一份完美的成绩单,从三季度经营数据环比表现来看,反转信号也并没有出现,因此,今年要想获得高质量经济性发展异常艰难。不过,世界半导体贸易统计组织预估在2024年半导体市场将迎来11.8%的反弹幅度,具体情况还要看企业较终的经营表现。

● 制造与封测环节被牵连

上游芯片设计环节的不景气逐渐蔓延至中游芯片制造与封装测试赛道,导致2023年前三季度国内晶圆制造厂与封装测试企业的业绩也出现了明显的下滑情况。其中,中芯国际、华虹公司(688347.SH)归母净利润同比下降分别为60.86%、11.61%,毛利率也出现了下降趋势;封测行业龙头企业长电科技(600584.SH)营业收入同比下降17.55%,归母净利润同比下降60.3%,毛利率同比下降4个百分点。

值得注意的是,尽管半导体行业出现了景气度下行,但是国内晶圆制造大厂却维持产能扩张,中芯国际近期将2023年资本开支上调至75亿美元,同比增长26%,华虹公司8/12英寸产能也在逐渐扩大,这对于维持国内半导体产业高质量、自主可控发展起着至关重要的作用,比如保障上游研发企业较终产品的经济性量产、给设备与材料供应商提供广阔的市场支撑。同时,国内新能源汽车异军突起、数字经济和人工智能等产业的崛起,也给晶圆制造大厂提供充足的扩产信心与底气。

● 半导体设备赛道逆周期壮大

据SEAJ数据统计,2023年二季度全球半导体设备销售而同比下滑2%,环比下滑4%,与之相反的是中国大陆地区半导体销售额同比增长15%,环比增长29%,销售金额为75.5亿美元,这其中有可能是因为日本和荷兰半导体设备被限制出口至中国的禁令正式生效前,国内企业提前加大采购所致。

不可否认的是,该举措短期会对国内同行形成一定负面影响,但是从业绩释放角度看,北方华创、中微公司、盛美上海(688082.SH)、拓荆科技(688072.SH)四家半导体设备企业今年前三季度的营收收入、归母净利润增速均实现了两位数大幅增长,其中,北方华创2023年前三季度营业收入、归母净利润同比增长分别为45.70%、71.06%。

从订单获取能力看,一些企业受海外厂商和国内扩产受限影响,新订单增长乏力,但也有一些企业表现出较强的经营韧性,比如,北方华创和拓荆科技就表现出了较强的订单获取能力,2023年前三季度北方华创、拓荆科技合同负债规模分别为93.80亿元、14.97亿元,同比增长分别为44.04%、62.36%,国产设备厂商逐渐在产品上体现其核心竞争力。

现阶段,国产半导体设备赛道迎来不错的市场机遇。第一,在海外产品进口限制的情况下,国内半导体设备产业链政策强调的是国产自主可控的去全球化发展模式;第二,半导体设备国产化比例基本低于30%,其中,光刻设备领域上更是低于1%,而产业链环节所需的设备均有国产企业涉足,供应链全面并开始逐步完善,未来有望加速替代;第三,国内晶圆制造大厂继续逆周期持续扩张。种种迹象表明,如今能够穿越行业周期低迷的半导体设备企业,在未来仍旧比产业里其它赛道公司更具确定性。

总的来说,今年以来半导体产业链经济性表现些许不及预期,如疲软的需求直接导致了芯片设计、制造与封测三大环节的企业业绩出现了大幅下滑。不过,在稀缺性与政策支撑下,这些企业的资本溢价并没有受到多大的影响。当然,整个半导体产业链也并非一棍子打死,其中设备、材料赛道呈现出了明显的逆周期繁荣迹象。

通信:空天一体化、万物智联

近期,工信部统计数据显示,2023年前三季度电信业务收入累计完成12813亿元,同比增长6.8%,增速较上半年提升0.6个百分点,电信业务收入增速回升,业务总量保持平稳增长。截至9月末,我国已建成5G基站总数达318.9万个,占移动基站总数的27.9%,增速小幅下滑,5G基建已步入中后期,对应基站数量与用户规模高居全球首位,信息通信行业整体运行向好。

我国积极推进网络和数字建设,光通信、卫星通信等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,伴随着物联网、大数据规划的持续落地,通信行业的平稳增长得到了保障。如图表4所示,按照总市值规模对我国A股通信行业上市公司进行排名,前20名通信企业在过去的三个季度里,近70%企业的营业收入与归母净利润实现了正增长。盈利能力较优的领域仍然集中在运营商环节,中国移动(600941.SH)、中国电信(601728.SH)、中国联通(600050.SH)三大运营商的业绩均实现了正增长,但是增速幅度相较前两年有所下滑,且由于5G商用逐渐步入后期,对应的资本开支也开始出现下降趋势。

2023年前三季度中,二线通信企业中增长势头靠前的企业分别是天孚通信(300394.SZ)和润泽科技(300442.SZ),对应的营业收入与归母净利润同比增速均大于30%。主要是因为今年以来人工智能AI技术快速发展带动了算力市场需求,而润泽科技经营的数据中心业务以及天孚通信经营的光器件业务均属于该赛道中的一员,成功抓住了算力市场需求暴发式增长的红利。

据工信部统计,三大运营商正积极发展互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务,前三季度共完成新兴业务收入2702亿元,同比增长19.8%,在电信业务收入中占比为21.1%,拉动电信业务收入增长3.7个百分点。其中,云计算、大数据收入同比增速分别达35%和37.1%,物联网业务收入同比增长24.1%,这也意味着国内5G基础设施基本完善后,三大运营商开始将重心转至新兴业务领域。对于通信行业而言,亟待下一个风口来引导新的发展方向,而当下颇受关注的便是算力市场与卫星互联网。

● 算力的“调教”放在首位

2023年10月17日,美国商务部延长了2022年10月首次实施的芯片出口管制,计划停止向中国出口由英伟达等公司设计的先进人工智能芯片,此举意味着我国的算力发展将进一步受到遏制,算力作为当下较核心的基础物资,华为、寒武纪、壁仞科技、摩尔线程等国产算力芯片厂商正加速渗透中。虽然国内算力芯片与海外厂商有着一定差距,但是对于目前处于蓝海阶段的算力市场而言,当下的核心设备已经足以缓解眼下的燃眉之急。

对于企业而言,购买设备、形成理论算力是再简单不过的环节,难的是算力向生产力之间转换,即企业如何在客户需求与自身产品之间做出均衡解决方案?如何利用较低的成本来发挥较高的效率?在商业化方案落地的同时做到高质量经济性发展。

现阶段来看,经得起巨额资本开支的头部企业,才能够完全支撑得起算力的商业化落地,因此头部企业的重心应该集中在大模型的训练、算力网络的突破、算力资源高效率调度与优化上,做到充分压榨硬件较后一丝效能、合理高效调度集群或区域算力资源,较终实现降本增效。而对于中小企业来说,能否搭建用户与算力之间的沟通桥梁至关重要,需要对客户需求进行充分理解并数字化,真正做到让算力成为用户唾手可得的“数字能源”。

● 卫星互联网成为博弈新领域

卫星互联网是基于卫星通信的互联网,即通过一定数量的卫星形成组网,并实现全球覆盖,从而建立起实时信息处理卫星系统,为地面与空间终端之间的通信、导航、测量等服务功能提供基础通信网络。从卫星轨道高度分布来看,通信卫星主要分为低轨道卫星、中轨道卫星和高轨道卫星,而不同轨道构建的卫星通信网络系统,在容量、覆盖范围、传输效率、使用寿命等参数上也有所差异。

高度在300km至2000KM之间的低轨道卫星具备传输延时小、损耗低、整体制造成本低、发射灵活等优点,近些年来已经成为了各国企业抢占布局的焦点。当前较为成熟的星座计划有星链(Starlink)、一网(Oneweb),目前SpaceX公司的星链计划成功发射低轨道卫星的数量已经超过了3600颗,在商业卫星互联网、战时通讯上有着不错应用。预计到2027年将完成首批1.2万颗卫星部署,加上新规划申请的3万颗卫星,星链的总卫星规划数量达到了4.2万颗。

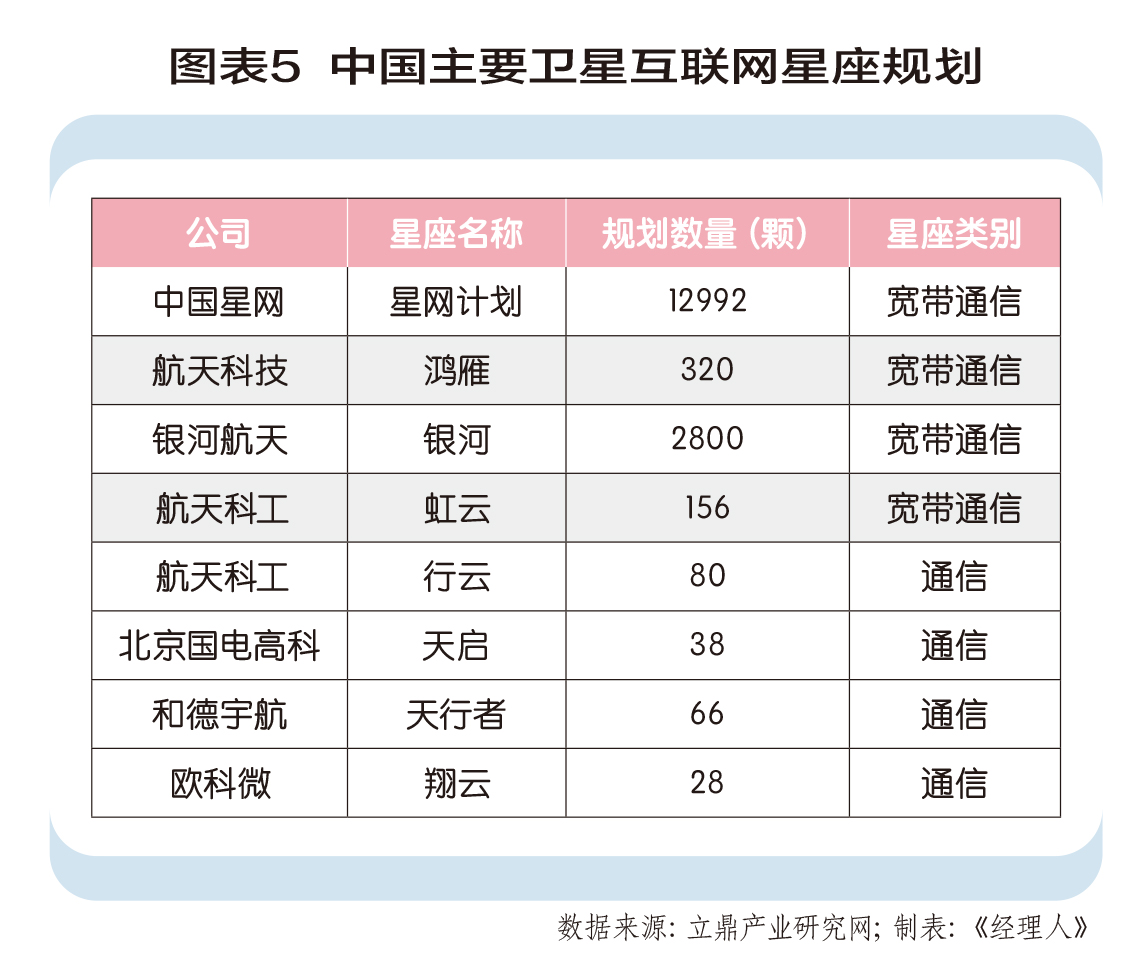

近些年来,卫星争夺战愈演愈烈,我国也已经将卫星互联网纳入通信网络新基建计划中,多个星座计划相继启动,据立鼎产业研究网数据,目前国内启动了星网计划、鸿雁、银河、虹云等8个星座计划,其中,星网计划预计发射12992颗卫星,银河计划预计发射2800颗卫星。相比海外卫星发展计划,国内虽然起步晚,但是商业化应用上并不落后,如北斗导航、华为Mate 60 Pro手机直连卫星、商业互联网等应用,有望通过强劲的市场需求向上带动卫星基建的快速发展。(图表5)

根据《我国低轨卫星互联网发展的问题与对策建议》统计,截至2022年4月10日,全球申请低轨卫星数量已达到74353颗,排名前二的分别是美国(50626颗)、中国(14220颗),合计占总申请量的87.21%,可以发现,未来卫星互联网主要表现为中美之间的竞争。据据中国信通院估算,地球近地轨道共可容纳约10万颗卫星,现有申请量已接近满额,虽然美国申请数量远超中国,但是国际电信联盟(ITU)对卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”原则,我国仍有机会抢占先发优势。

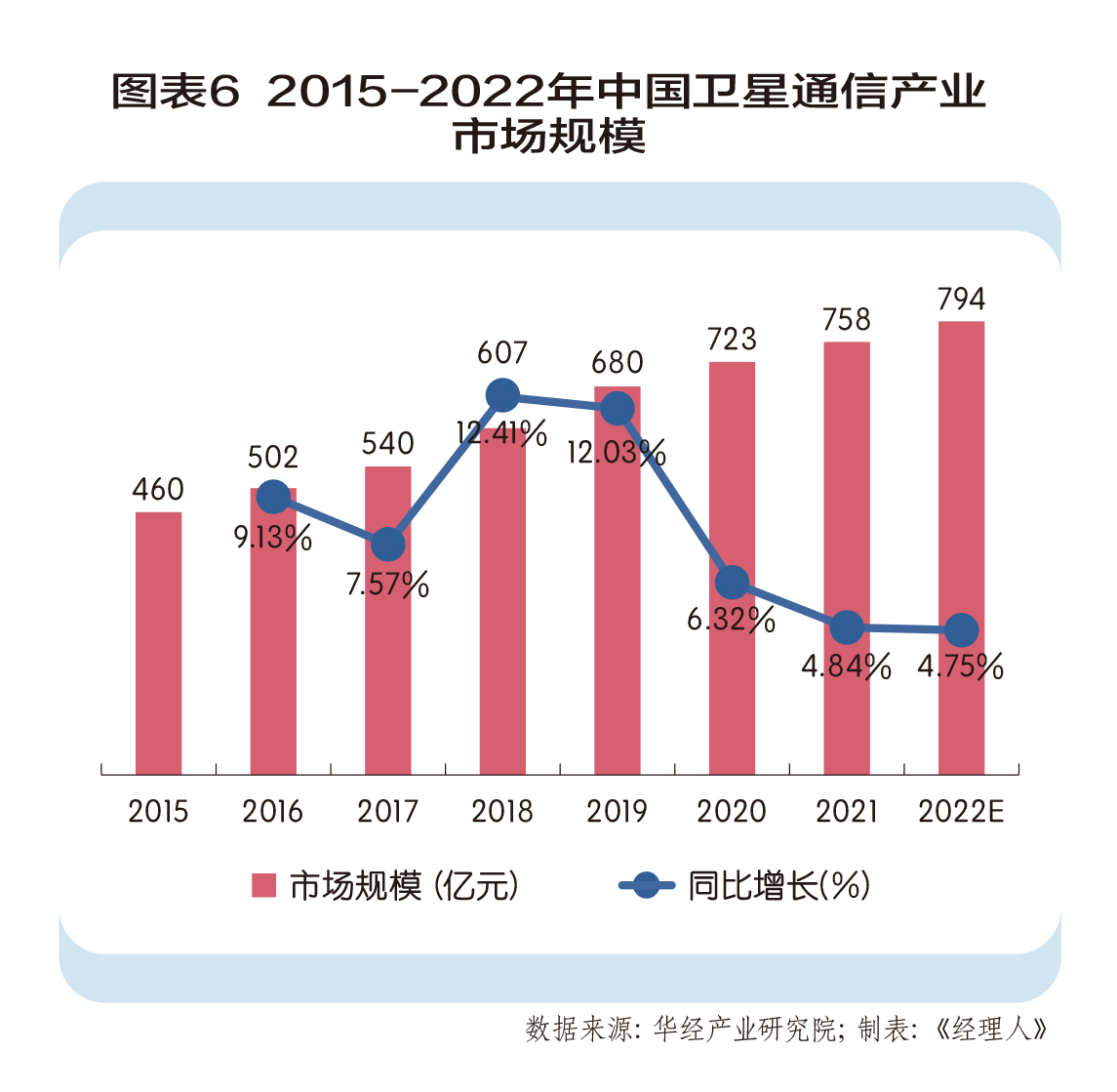

从市场规模上看,根据SIA(美国卫星产业协会)统计,2014-2022年期间,全球卫星互联网产业市场规模从2460亿美元增长到2810亿美元,年均复合增长率为1.7%,前几年被疫情扰动的市场现在已经回归稳定增长。据华经产业研究院统计,2021年中国卫星通信行业市场规模为758亿元,2015-2021年期间年均复合增长率为8.7%,预计2022年市场规模将达到近800亿元,国内规模增速明显高于全球平均水平,未来国内星网与北斗两大项目将助推中国卫星互联网市场再上一台阶。(图表6)

1)中国星网

2021年,中国卫星网络集团有限公司成立,这是国家现阶段批准唯一一家从事卫星互联网设计建设运营的企业。2020年以“GW”公司名义向国际电信联盟提交星座频谱,计划发射12992颗卫星,成为继SpaceX公司之后申请发射卫星较多的企业,未来将成为我国卫星互联网产业的引领者。

星网卫星发射基地位于海南文昌市,基本工作已经准备就绪,预计在2024年上半年完成首次发射任务。根据ITU要求,提交申请后的7年内必须发射第一颗卫星,9年内必须发射总数的10%,12年内必须发射总数的50%,14年内必须全部发射完成,接下来便是密集发射期,届时将构建属于中国的“星网”卫星通信。

2)中国北斗

北斗系统于1994年开工建设,整体建设分为北斗一号系统、北斗二号系统、北斗三号系统三个阶段,并在2020年正式建成并投入商业使用,从较初区域服务发展到全球服务,为全球用户提供基本导航(定位、测速、授时)、全球短报文通信和国际搜救服务。

根据《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据,2022年我国卫星导航与位置服务产业总产值达5007亿元,其中卫星导航应用和服务衍生带动的关联产值达3480亿元,占总产值的69.5%。未来在道路交通(智能驾驶)、消费电子(手机)、农业、航空航天等领域仍然可提供更多商业化服务,市场增长潜力巨大。

场景落地——“软件+终端”

今年年初,OpenAI发布的ChatGPT迅速火爆整个社交网络,随时有可能颠覆当前生产力模式的人工智能受到了资本的青睐,与之相对应的是几乎所有计算机领域里的企业都准备投入到该项技术的研发浪潮中。然而,2023年尾声之际,这场人工智能“资本热”却已不再变得狂热,其背后是企业盈利能力的不足。

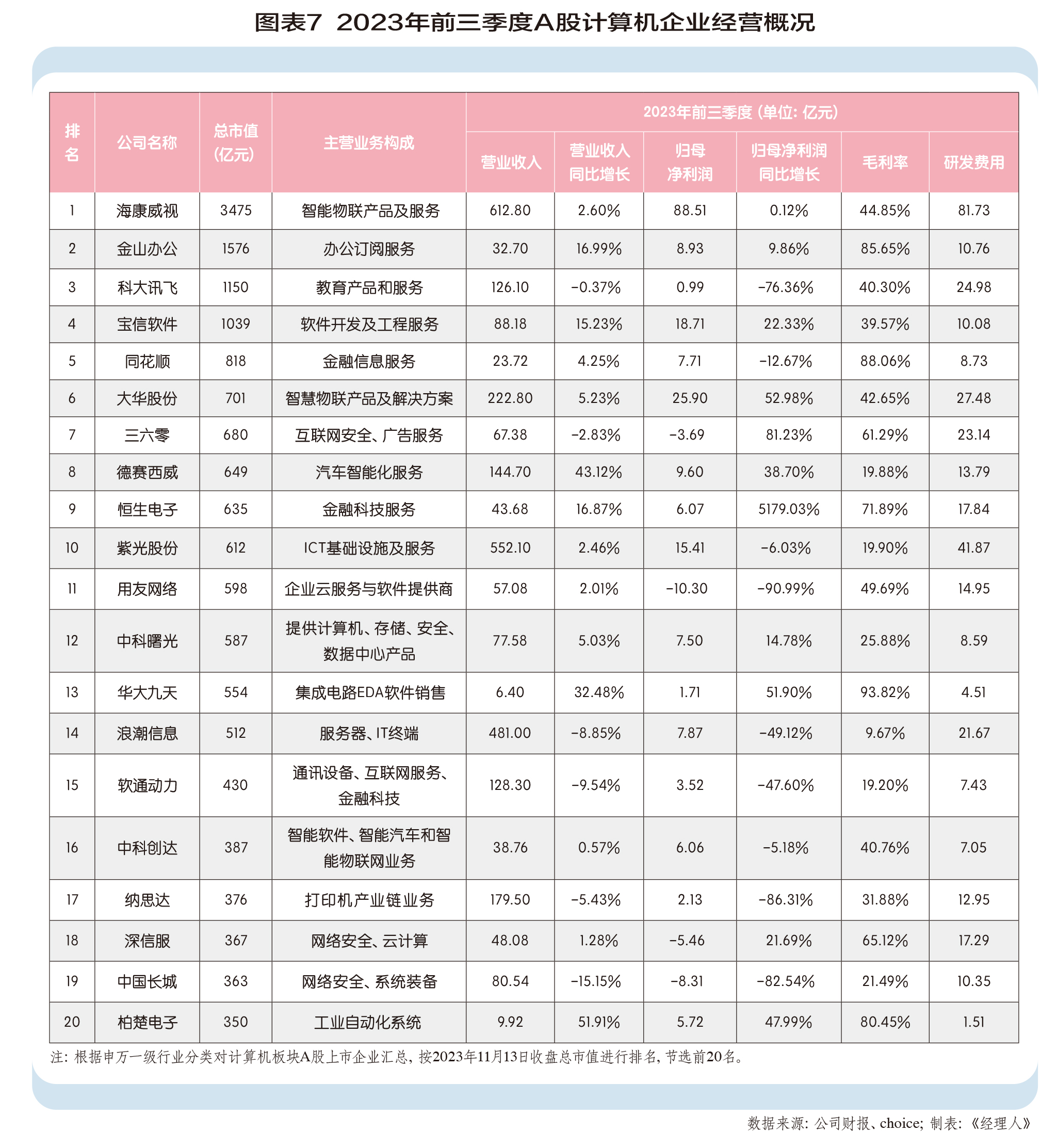

如图表7所示,通过对A股前20名计算机上市企业进行分析,2023年前三季度营业收入超过100亿元的企业有8家,全部实现了盈利,但是归母净利润超过10亿元或净利润率大于3%的企业仅有3家,占比37.5%,换句话说,6成多企业盈利能力堪忧。具体来看,表现较好的当属海康威视(002415.SZ),2023年前三季度营业收入612.8亿元,归母净利润88.51亿元,近些年来的毛利率保持在40%以上,净资产收益率(ROE)基本超过20%,在2019年未被西方国家打压之前,净资产收益率更是高于30%。业绩表现一般的是科大讯飞(002230.SZ),2023年前三季度营业收入126.1亿元,归母净利润0.99亿元,同比下降76.36%,对此公司解释——为抓住通用人工智能的历史机遇,在通用人工智能认知大模型等方面坚定投入,一定程度上影响了当期利润。

另外,统计的20家企业中,20%的企业在过去的三个季度里没有实现盈利,近50%的企业净利润率低于3%。从经济学角度出发,企业是以盈利为目的,并且需要做到利润较大化,即注重经济性,而且资本也是逐利的,若是技术无法转换为生产力,无法进行商业化场景落地,那么对于企业而言,无疑是一场沉重的打击,较终资本也会逃离。因此,技术研发不是终点,商业化场景落地或创造需求才是企业较终的选择。对于当下计算机产业的企业来说,自动驾驶与机器人这两个大赛道或许值得关注。

● AI大模型+自动驾驶

据中国汽车工业协会数据,2023年前三季度,国内新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆,同比分别增长33.7%和37.5%,市场占有率达到29.8%,新能源汽车出口82.5万辆,同比增长超110%,新能源汽车已经成为我国汽车工业一道亮丽的风景,如今,已经拥有产业、成本、制造技术优势,而智能化作为未来汽车市场核心竞争力之一,接下来重中之重便是进一步夯实智能化优势,而智能化核心点便是自动驾驶,据中商产业研究院数据,2022年国内无人驾驶市场规模为2894亿元,同比增长22.7%,预计2023 年将达3301亿元。

目前车企和科技公司均在探索自动驾驶不同的技术路线与商业化路径,如纯视觉方案、融合感知方案、6G与卫星互联网高精度辅助方案等等,其技术优势较为明显的企业有百度Apollo、小马智行、AutoX、理想、蔚来。随着AI大模型技术的加入,自动驾驶技术难题正逐步被攻克,技术完全转换为生产力指日可待,可以预见的是,不久的将来,普通汽车都能够在复杂的路况场景下提供安全舒适的自动驾驶功能。

● 机器人迎来质变

在这个以人为基础单元的社会环境中,从人的角度出发定义的机器人必然有一席之地,据中国电子协会统计,2022年全球机器人市场规模达513亿美元,同比增长,其中工业、服务、特种机器人分别达195亿美元、217亿美元、101亿美元,预计2024年全球机器人市场规模有望突破660亿美元,机器人产业正迎来质变时刻,其背后的关键影响因素离不开以下三方面:

第一,硬件层面的配合。从精密机械配件到核心的逻辑芯片,当下的科技水平基本能够实现机器人灵活的感官需求;

第二,软件层面的支撑。AI大模型的智能化技术可以让机器人本身更具“人性”,从而顺利摆脱冰冷的机械躯体,较终具备人的执行标准;

第三,通信网络层面的加持。未来在6G网络或者卫星互联网的加持下,能够满足机器人面对复杂多样且需要高协同的场景要求。

从终端产品来看,国内机器人产品不断涌现,尤其是人形机器人领域,比如,小米Cyberone产品重在构建真实世界、实现运动姿态平衡和感知人类情绪上;优必选Walker X产品在平衡与控制、柔顺力控、空间定位与感知、语音交互等技术上进行了重点升级,可广泛应用于影视综艺、商演活动、展厅;智元机器人远征A1产品侧重于灵活度、智能化方面的调教,前期主要瞄准3C制造或汽车制造等工业制造领域,后续逐步走向to C应用。

整体来说,需求不振限制了芯片产业链在过去三个季度里的盈利表现,而通信与计算机行业由于新场景前瞻性布局使得相关赛道企业经营情况继续向好,但是缺乏经济性的商业化落地方案。展望2024年,卫星互联网、人工智能、自动驾驶、人形机器人等前沿产业在应用层面表现仍然充满变数,亟待大赛道的确定性发展方向来带动产业实现1至N阶段的跨越。

*特别提示

本文基于本刊及其研究人员认为可信的公开资料及市场研究,反映研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响;本刊及其研究人员对本文信息的准确性和完整性不作任何保证,且本报告中的资料、意见、结论均反映本文截止时间之前公开对研究对象发布时的即时判断;本文所载的资料、工具、意见、信息等只提供给阅读与参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的较终操作建议,本刊不就本文内容对较终操作建议做任何担保;本文研究的时间截点为2023年11月20日。

郑重声明:经理人网刊发或转载此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。(版权及商务咨询:liqch@sino-manager.com)